ここでは![]() 申請フォームの作成|基本設定の続きである「章設定ー設問設定ー公開」について説明していきます。

申請フォームの作成|基本設定の続きである「章設定ー設問設定ー公開」について説明していきます。

Contents

章を作成する。

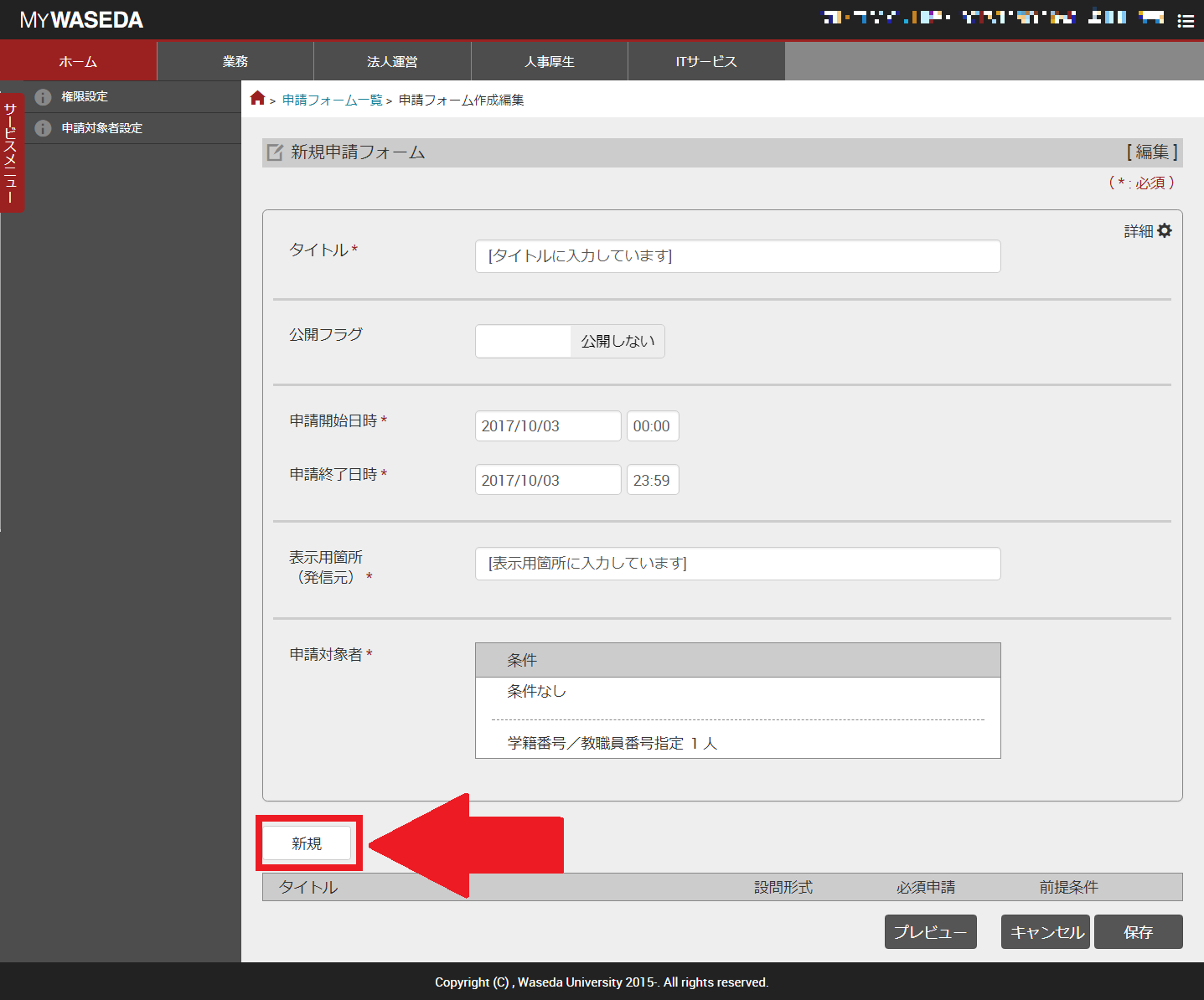

1.申請フォームの下部にある新規をクリックします。

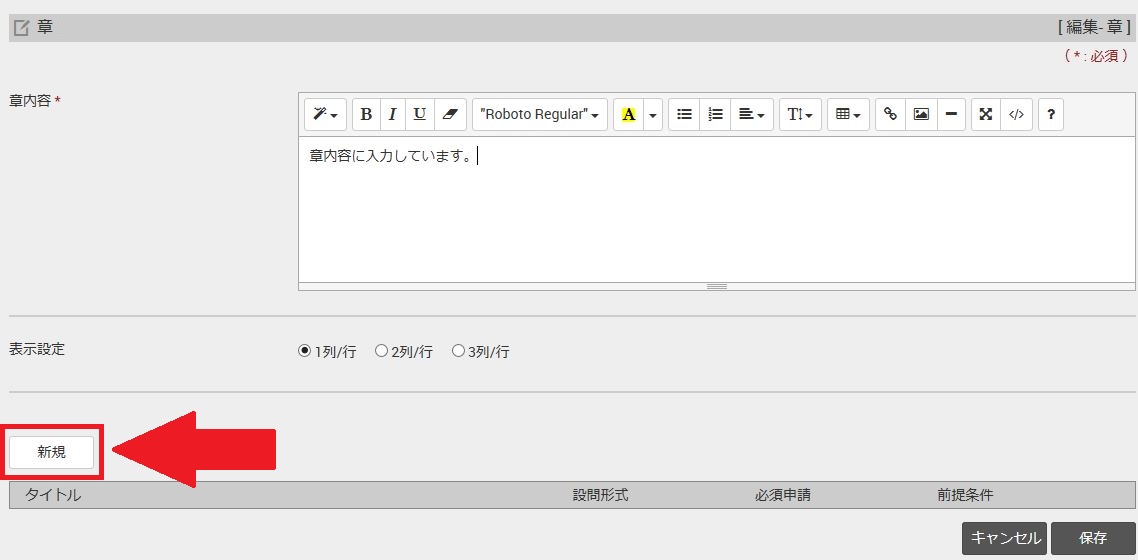

2.章設定で[章内容]と[表示設定]の2項目を記入します。

以上で章設定は完了です。

設問を作成する。

1.章設定画面の下にある新規ボタンをクリックします。

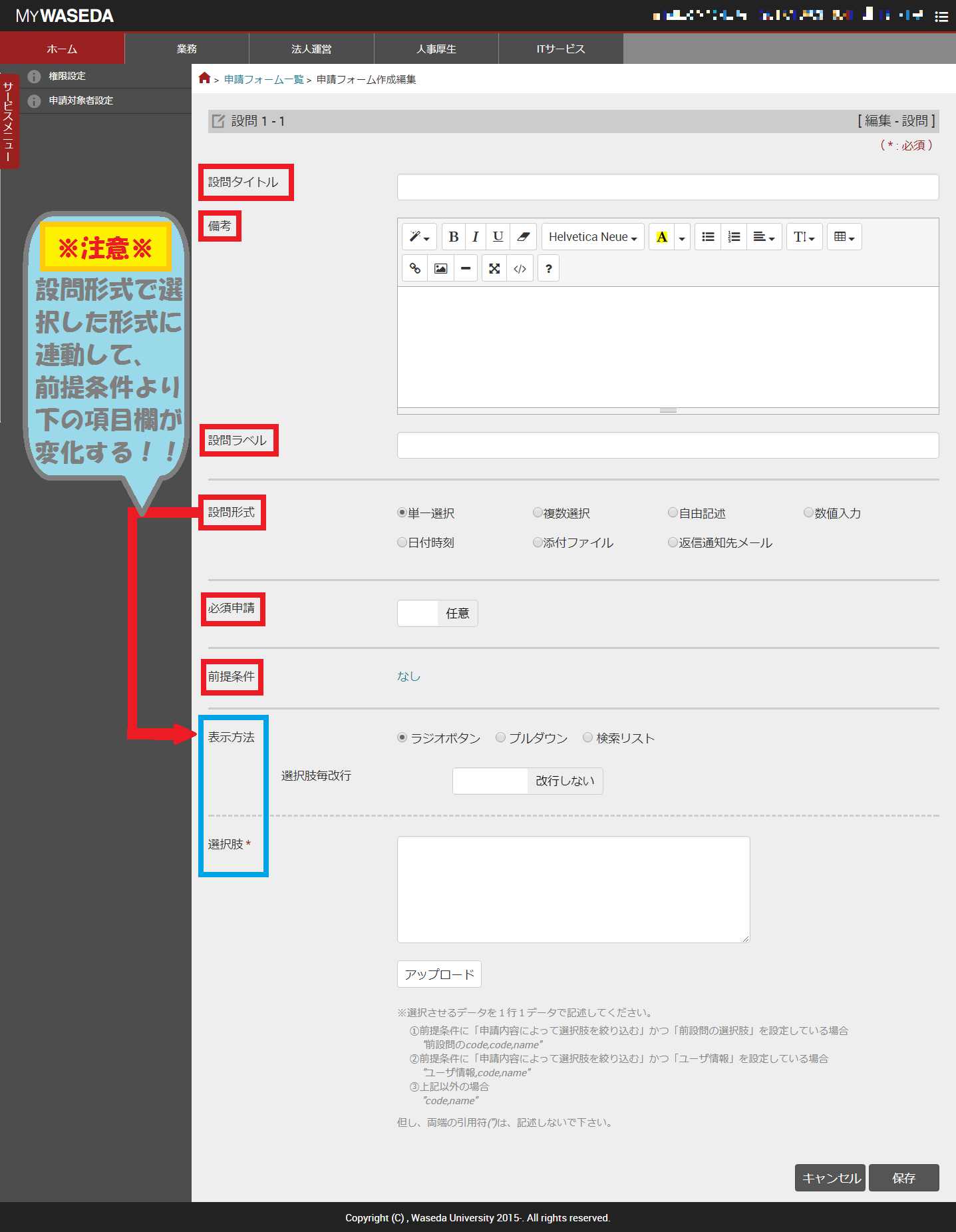

2.画面に表示された設問設定を入力します。

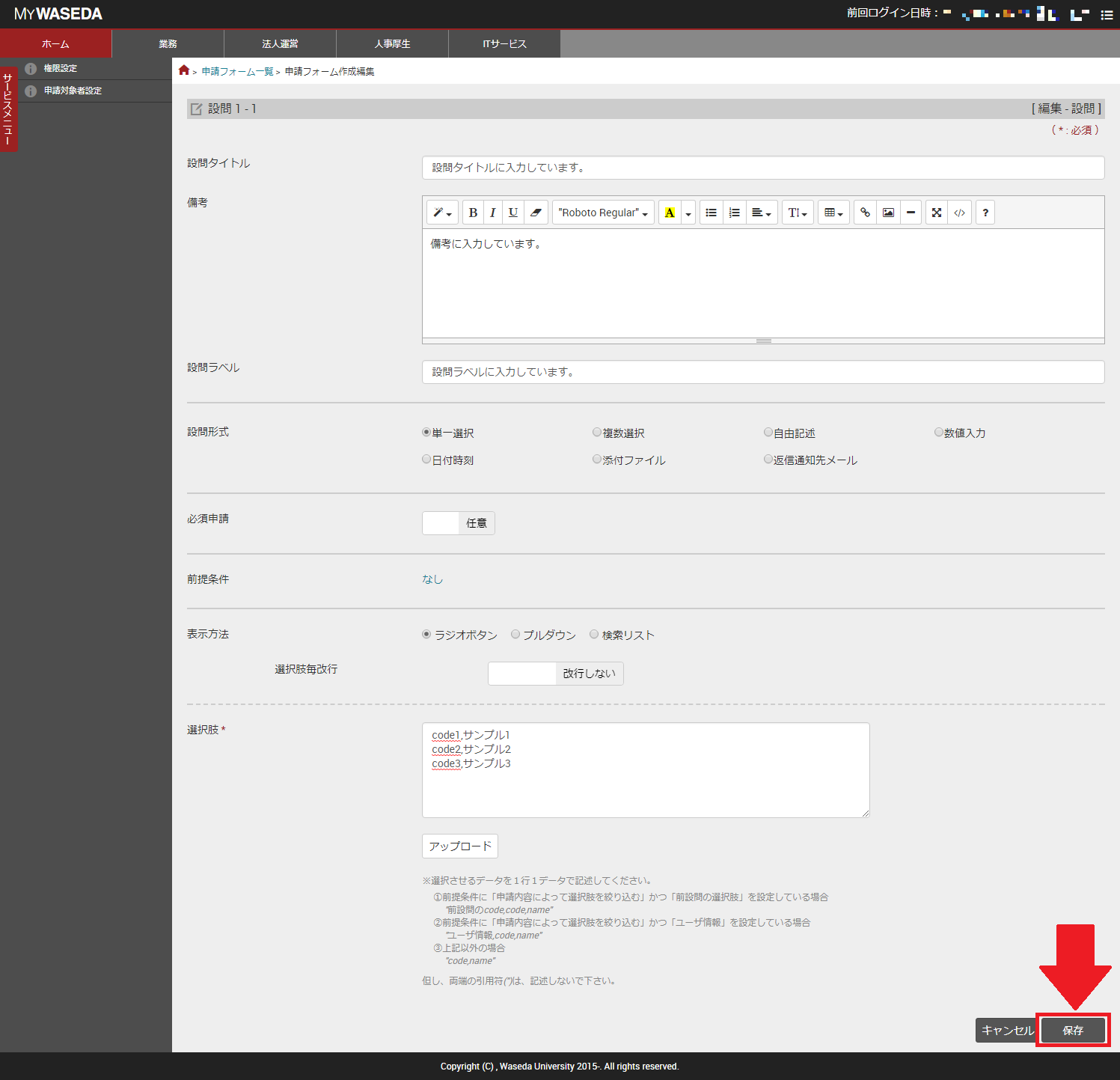

3.記入を終えたら、右下にある保存をクリックします。

以上で設問設定は完了です。

作成した申請フォームを公開する。

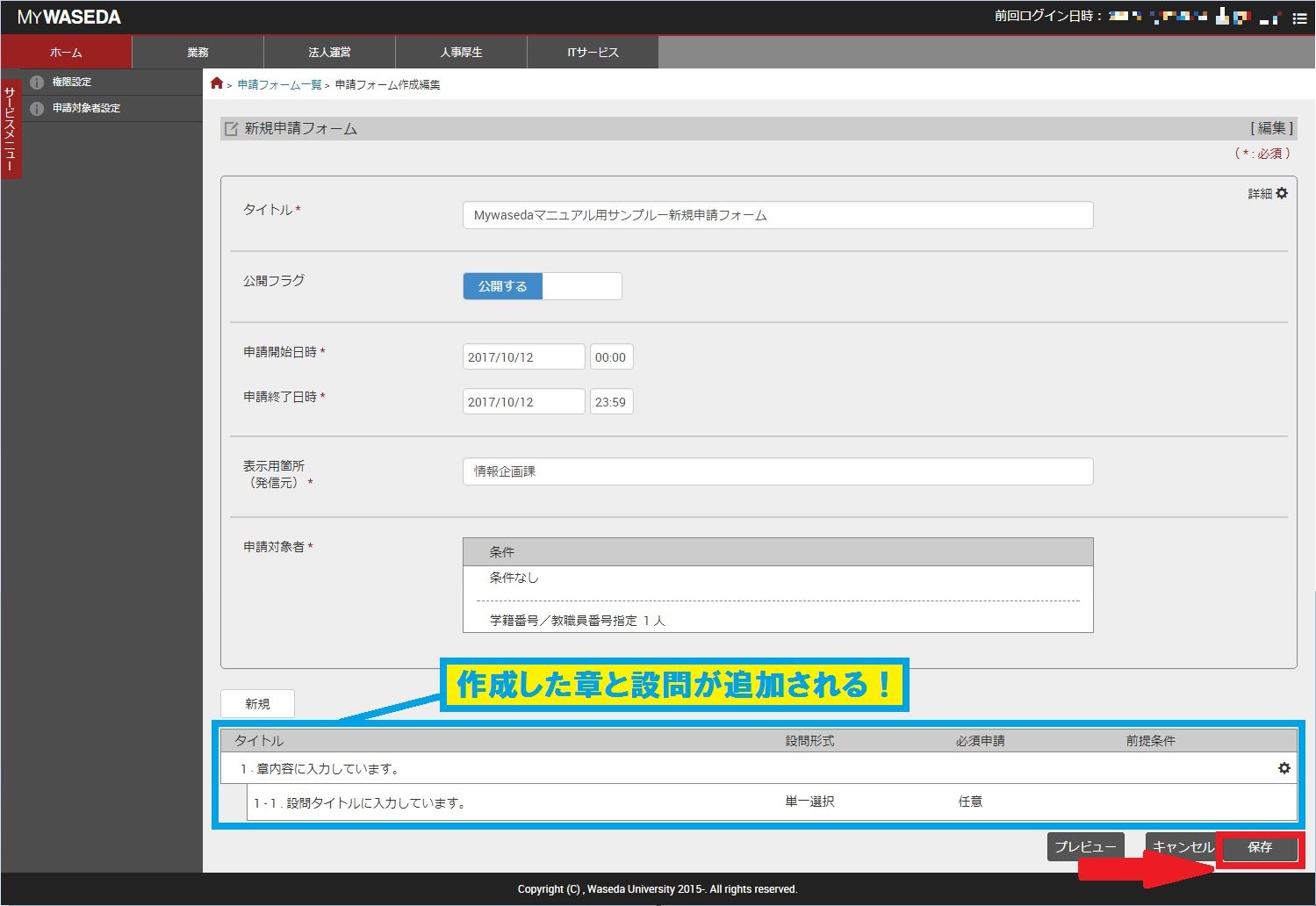

1.章設定画面に戻ります。設定した設問が最下部に追加表示されます。右下にある保存をクリックします。

2.申請フォーム画面に戻ります。設定した章と設問が最下部に追加表示されます。右下にある保存をクリックします。

3.申請フォームが作成され公開されます。

以上で申請フォームの公開は完了です。

申請フォームのURLを配布資料(Word)に掲載すると申請フォームが正常に動きません。同URLを配布資料に掲載する際には、WordにURLをコピー&ペーストした後、PDF化したうえで配布するようにご注意ください。

参照|【章設定】の項目の詳細

章設定の機能と入力方法

章設定項目の機能と入力方法の詳細は以下の表を参考にしてください。

▼申請フォーム章設定項目詳細一覧

| 項目 | 機能 | 入力方法 |

|---|---|---|

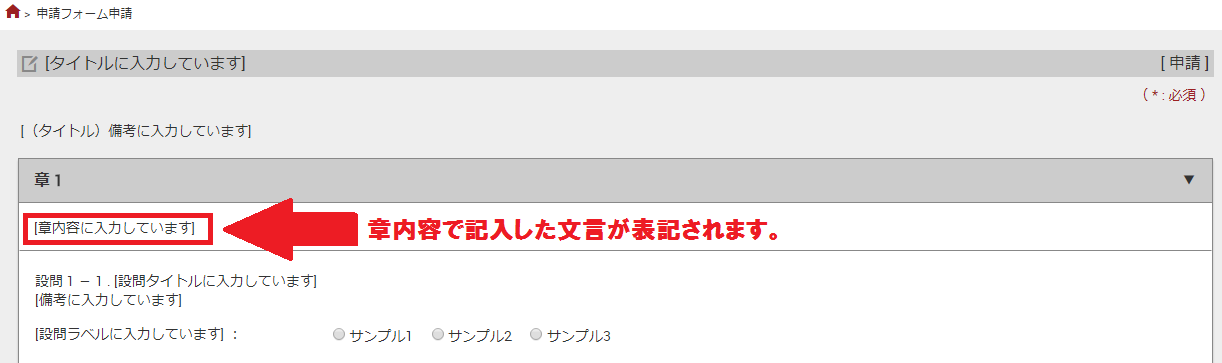

| 章内容 | ■設問が設置される枠組み。 ■章ごとに設問の最上部に表示される。 |

入力ボックスに文字を直接入力。 |

| 表示設定 | 設問を1行に1~3列で表示させる。 | ラジオボタン[1列/行]/[2列/行]/[3列/行]を選択する。 |

戻る![]() 2.章設定で「章内容」と「表示設定」の2項目を記入します。

2.章設定で「章内容」と「表示設定」の2項目を記入します。

章設定の申請フォーム回答画面での表示

戻る![]() 2.章設定で「章内容」と「表示設定」の2項目を記入します。

2.章設定で「章内容」と「表示設定」の2項目を記入します。

参照|【設問設定】の項目の詳細

設問設定項目の機能と入力方法の詳細は以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 機能 | 入力方法 |

|---|---|---|

| 設問タイトル | 設問タイトルに記載される。 | 入力ボックスに文字を直接入力。 |

| 備考 |

|

入力ボックスに文字を直接入力。 |

| 設問ラベル | 設問に説明文言などのラベルを付加することができる。 | 入力ボックスに文字を直接入力。 |

| 設問形式 | 設問の形式を指定する。

以下の7パターンから |

ラジオボタンで設定されている7つの形式から選択。 |

| 必須申請 | 設問回答の必須/任意を指定。 | スライドボタンで[必須]/[任意]を選択する。 |

| 前提条件 | 設問を表示する場面を前提条件によって細かく指定できる。

※詳細準備中※ |

前提条件の「なし」をクリックすると表示されるポップアップに入力する。※詳細準備中※ |

| 設問形式の 詳細設定 |

|

参照|【設問形式詳細設定―①単一選択】の詳細

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの単一選択を選択します。

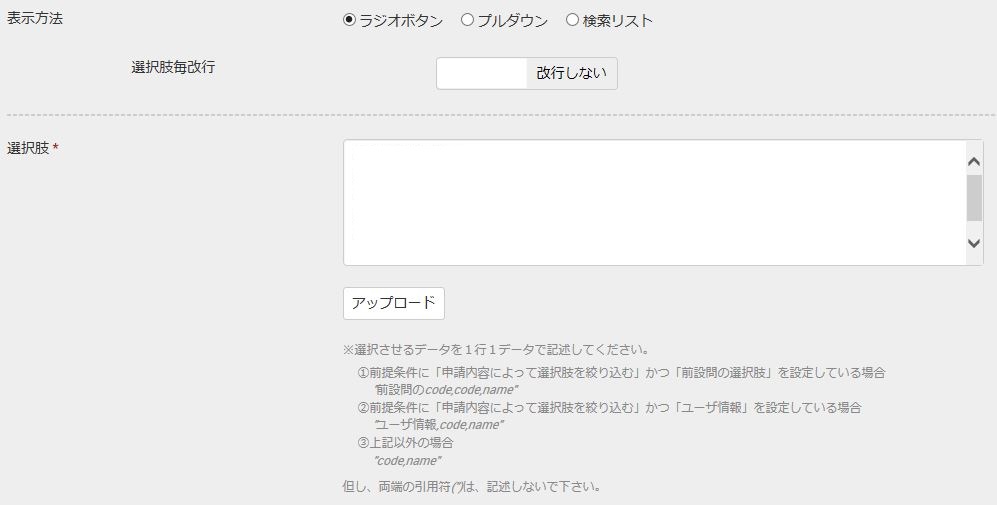

2.選択した設問形式に連動して[表示方法]と[選択肢]の2項目が前提条件の下に表示されます。

3.表示方法を設定します。

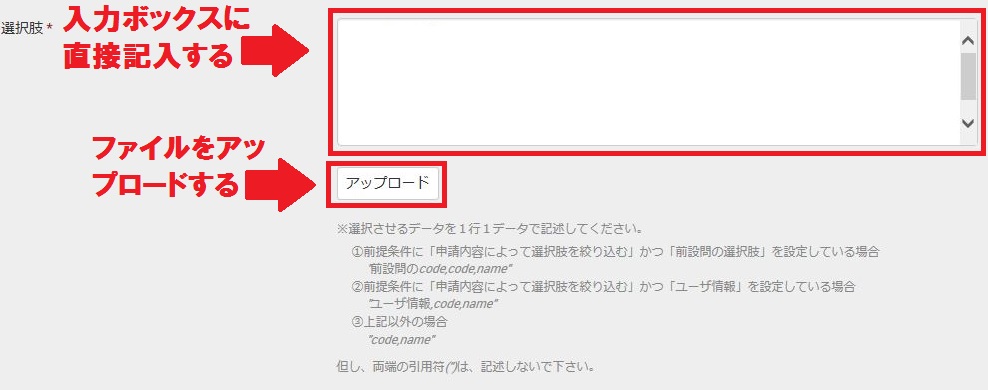

4.選択肢の設定

選択肢の設定は入力ボックスに直接記入する方法と添付ファイルをアップロードする方法の2種類があります。

申請フォーム回答画面での表示

戻る![]() 設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

戻る![]() 参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問形式詳細設定―②複数選択】の詳細

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの複数選択を選択します。

2.選択した設問形式に連動して[選択肢毎改行]と[選択肢]の2項目が前提条件の下に表示されます。

3.選択肢毎改行の設定

スライドボタンで[改行する/改行しない]を選択します。

4.選択肢の設定

選択肢の設定は入力ボックスに直接記入する方法と添付ファイルをアップロードする方法の2種類があります。

申請フォーム回答画面での表示

複数選択の設問項目はチェックボックスで表示されます。

戻る![]() 設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

戻る![]() 参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問形式詳細設定―③自由記述】の詳細

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの[自由記述]を選択します。

2.選択した設問形式に連動して[複数行項目]と[文字数チェック]の2項目が前提条件の下に表示されます。

3.複数行利用の設定

複数行利用のスライドボタンで[利用する/使用しない]を選択します。

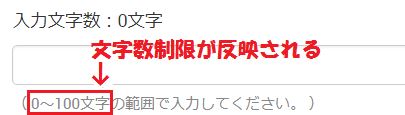

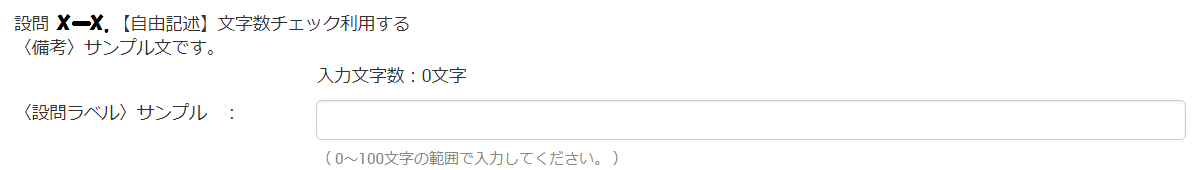

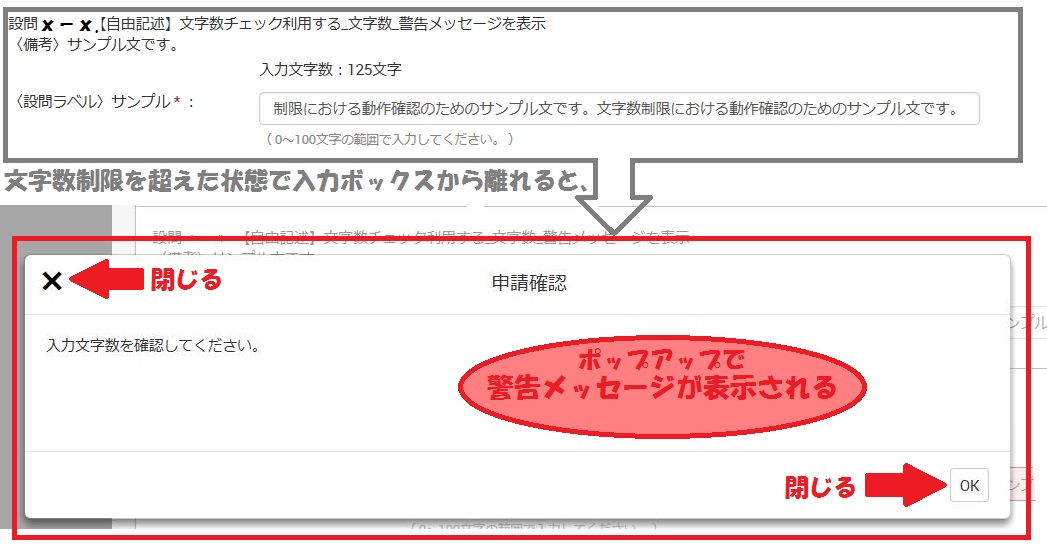

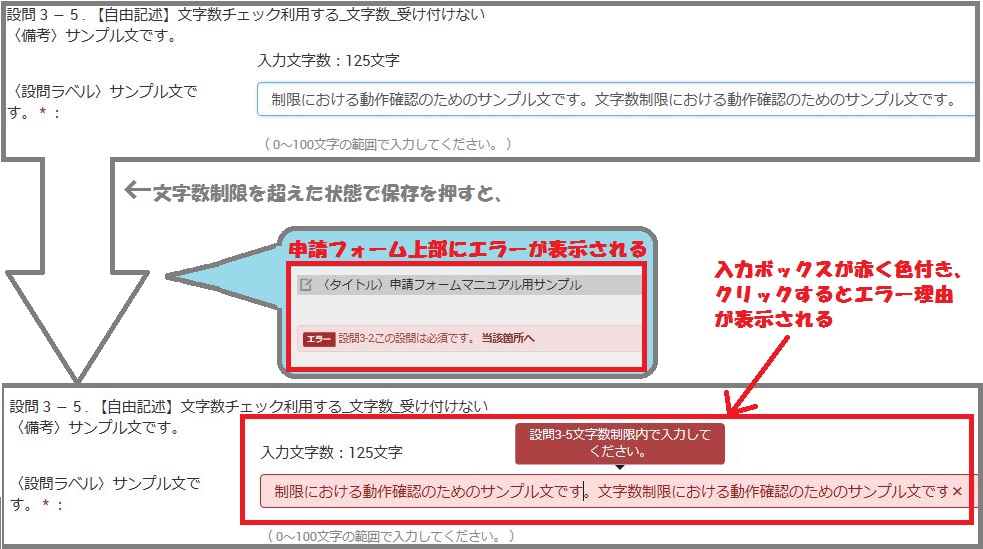

4.文字数チェック

文字数チェックのスライドボタンで[チェックする/チェックしない]を選択します。

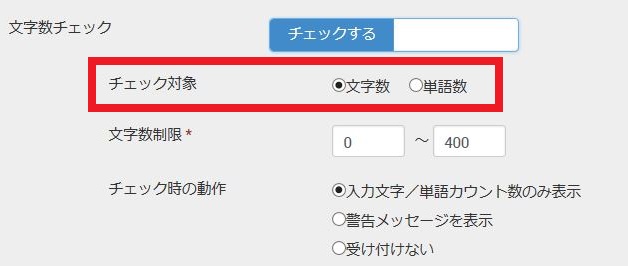

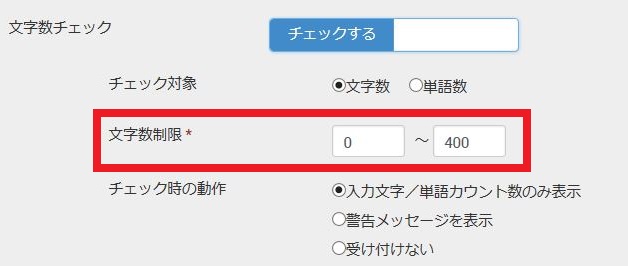

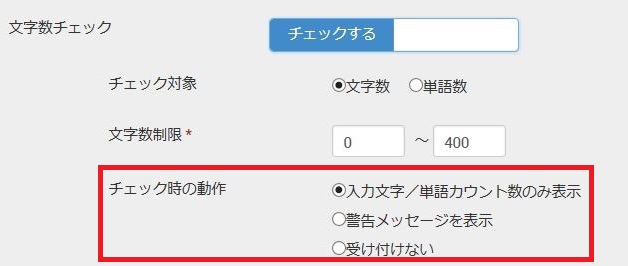

チェックするを選択すると[チェック対象]、[文字数制限(必須)]、[チェック時の動作]の3項目の設定が表示されます。

①チェック時の動作を3つのラジオボタンから選択します。

②文字数制限を超えた場合におけるチェック時の動作に以下のような違いがあります。

文字数を超えても警告メッセージは表示されない。また、申請フォームも提出できる。

文字数を超えた場合、入力ボックスから離れる際に「入力文字数を確認してください」とポップアップで警告メッセージが表示される。しかし、文字数制限を超えた状態でも提出できてしまう。

文字数を超えた場合、申請を保存すると画面が更新され最上部に「エラー 設問X-X文字数制限内で入力してください。当該箇所へ」というエラーメッセージが表示され、入力ボックスが赤く色づいた状態になる。文字数を超えた状態では提出できない。

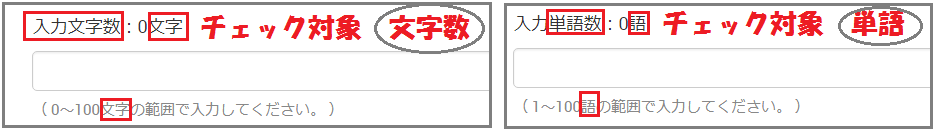

申請フォーム回答画面での表示

1.複数行利用についての表示は以下のようになります。

2.文字数チェックを選択した場合の表示です。

戻る![]() 設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

戻る![]() 参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問設定】の項目の詳細

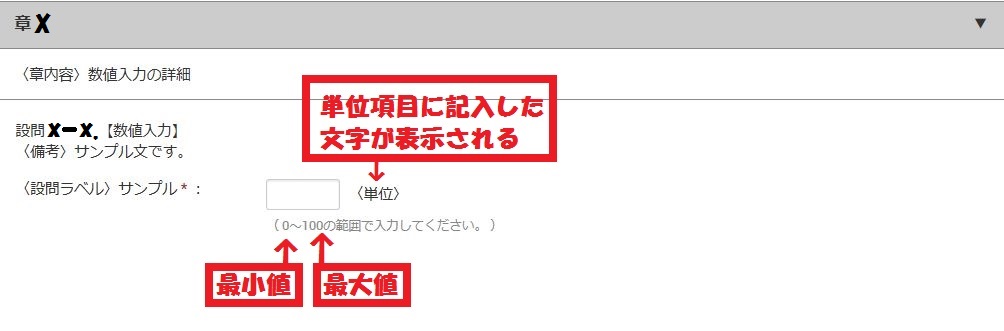

参照|【設問形式詳細設定―④数値入力】の詳細

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの[数値入力]を選択します。

2.選択した設問形式に連動して「最小値(必須)」、「最大値(必須)」、「小数点以下」、「単位」の4項目が前提条件の下に表示されます。入力ボックスに値を直接入力します。(※少数点以下桁数は、0以上3以下の整数を入力してください。)

数値入力の申請フォーム回答画面での表示

申請フォームには以下のように設定した項目が表示されます。

戻る![]() 設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

戻る![]() 参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問形式詳細設定―⑤日付時刻】の詳細

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの[日付時刻]を選択します。

2.選択した設問形式に連動して「初期値」の項目が前提条件の下に表示されます。

申請フォーム回答画面での表示

戻る![]() 設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

戻る![]() 参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問形式詳細設定―⑥添付ファイル】の詳細

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの[添付ファイル]を選択します。

添付ファイルのサイズ上限は30MBになります。

2.選択した設問形式に連動して「添付ファイル」と「拡張子チェック」の2項目が前提条件の下に表示されます。

3.添付ファイル拡張子チェックの[チェックする/チェックしない]を選択します。

①スライドボタンボタンでチェックするを選択します。

申請フォーム回答画面での表示

ダウンロードさせる添付ファイル名称について

ダウンロードされる添付ファイル名称は以下のルールで表記されます。

- <認証あり>身分番号-設問番号-申請年月日時-添付数の連番.拡張子

- <認証なし>申請順に振られた番号-設問番号-申請年月日時-添付数の連番.拡張子

戻る![]() 設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

設問を作成するー2. 画面に表示された設問設定を入力します。

戻る![]() 参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問設定】の項目の詳細

参照|【設問形式詳細設定―⑦返信通知先メール】の詳細

申請者に申請内容の写しを送信したい場合などにご利用ください。この項目に入力したメールアドレスに対し、申請フォームの①「申請者へ返信する」に設定した内容、および②申請通知(申請した内容の写し)が送信されるようになります(①②は別々のメールで送信されます)。

入力方法

1.設問形式のラジオボタンの[返信通知先メール]を選択します。

2.選択した設問形式に連動して前提条件の下に表示される項目ありません。

返信通知先メールの申請フォーム回答画面での表示

申請フォーム回答画面には以下のように表示されます。

入力ボックスには初期値として申請者のメールアドレスが設定されています。